2024年6月28日《聊城晚报》4版

作家王涛:

把蓬勃的黄河文化书写得更加壮阔

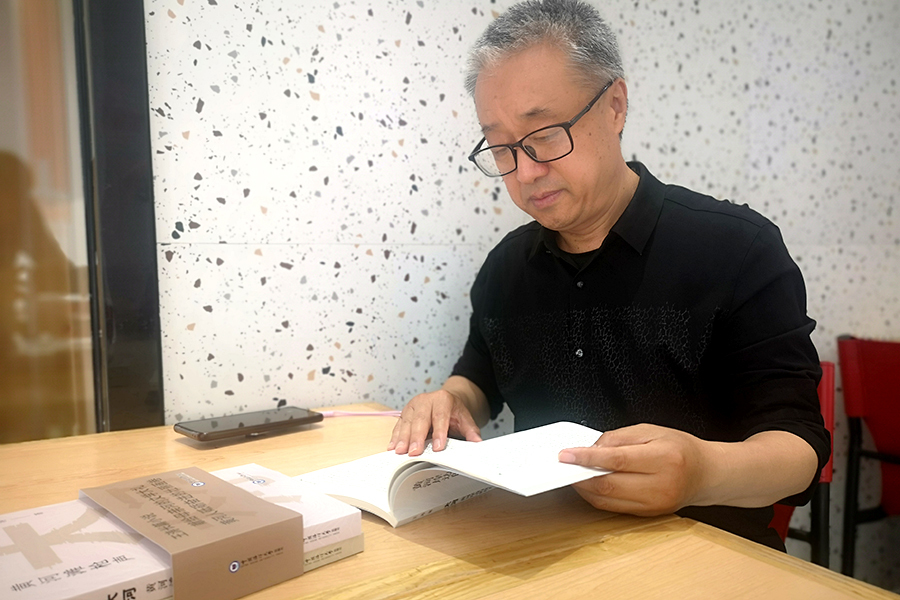

盛夏的阳光透过窗户洒在一套厚厚的书上,形成重重叠叠的光影。书的作者坐在书桌旁,翻动着书,淡淡的书香随着空调的冷气在整个房间弥漫,沁人心脾。“这部著作叫《大河》三部曲,共计80多万字,我用了两年多才完成。”6月25日上午,作家王涛介绍。

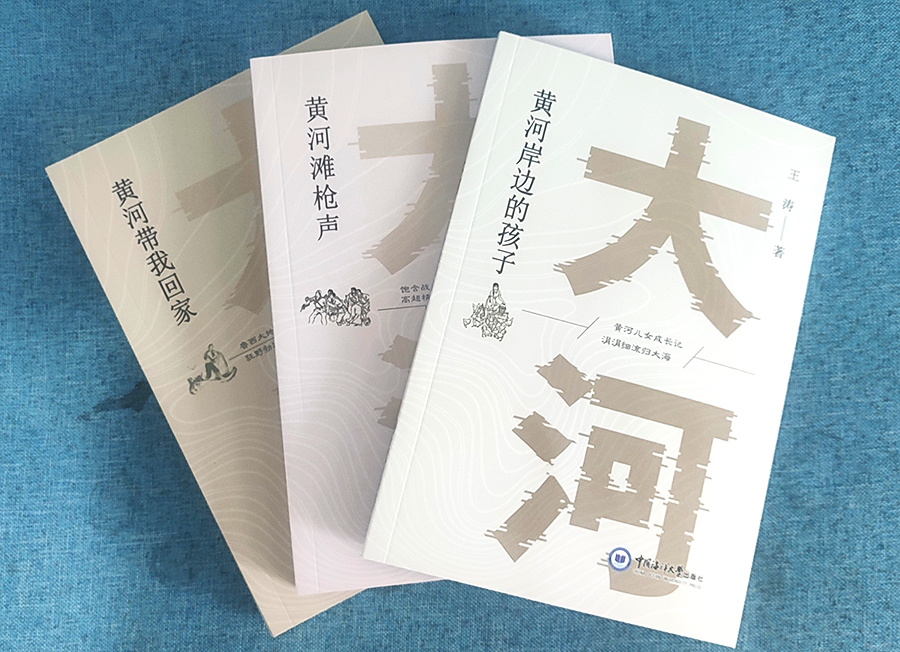

《大河》三部曲

王涛,本名王吉涛,东阿人,现为国家一级作家,中国作家协会会员,山东省作家协会小说创作委员会委员,在各种文学期刊发表短、中、长篇小说近百篇,出版有中短篇小说集《王涛作品集》《乌龙镇笔记》,长篇小说《天宝物华》《天河》《阿胶大传》《曹植大传》《无处栖息》《霍乱年代》《尺八》《岁月之约》及《伊甸园》等。《大河》三部曲是他刚刚完成的著作,今年5月出版。

作家王涛

“《大河》三部曲讲述了鲁西黄河沿岸发生的巨大变化和动人故事,时间跨度从革命战争年代到改革开放时期,是一首唱给黄河母亲和鲁西大地的颂歌。”王涛介绍,这套书的出版过程比较顺利,出版后,他感觉意犹未尽,还要围绕这一主题再写几部作品,进一步挖掘珍贵的鲁西文化。目前,他正在做案头准备工作。

王涛介绍作品出版情况

王涛为何对黄河文化和鲁西文化情有独钟?这得从他的经历说起。

由于父母都是教师,家中有藏书,相较于其他孩子,童年的王涛有更多读书的机会。他清楚地记得,他上小学三年级时就开始阅读大部头的文学作品,上中学期间,他如饥似渴地阅读了许多文学名著。与各类文学名著“亲密接触”的时候,文学的种子也悄悄在王涛心里生根发芽。

1978年,16岁的王涛接父亲的班,参加了工作。由于他年龄小,不适应乡下生活,后来调到县城一家染织企业工作。这家染织企业倒闭后,他又辗转去了一家棉花加工企业。平时无论工作多么繁忙劳累,王涛都没有中断文学创作。他利用休息时间尝试着写作并投稿,部分作品被一些刊物刊发。1989年至1992年,他到山东大学中文系作家班(干部专修科)深造,老师们精彩的授课和图书馆里大量的书籍为他提供了丰厚的文学滋养,并为他打开了一扇洞悉广阔深邃的文学世界的大门。毕业后,王涛的文学创作水平得到极大提升,在杂志上发表了大量优秀文学作品。1992年,已在文坛颇负盛名的王涛选择了停薪留职,到《山东文学》杂志社任兼职编辑。

1995年,由于故土难离,王涛回到家乡东阿,进入地方志编纂部门工作,一干就是15个年头。在这期间,他接触到一些有关东阿县乃至聊城市的文史资料,遂进行深入研究,主持编纂了《东阿县志》《东阿年鉴》等著作。为了有更多精力从事文学创作,经多次申请,2009年,他被调到东阿县文化馆工作,任《东阿文艺》杂志主编,直至2022年3月退休,其间他编辑、出版《东阿文艺》60余期。在任《东阿文艺》杂志主编期间,王涛还兼任东阿县作家协会主席,培养了一大批文学新人,对东阿县文学创作的繁荣发展起到了很大推动作用。他以身作则,数十年笔耕不辍,先后发表、出版各类文学作品600余万字。

如今,王涛的创作热情不减。《康复时代》四部曲有望在近期出版发行。此外,他正在创作“乌龙镇”系列作品,其中四卷本长篇小说《乡村志》已完成过半,计划今年或明年完成。该长篇小说从自然、土地、伦理、灵魂四个角度反映传统农业的兴衰和社会的变迁,约130万字。另外两部黄河文化主题作品,现已构思完成,名字暂定为《河母传》《大河长卷》,计划两年后跟读者见面。“我的老家距离黄河岸边只有2.5公里,我对鲁西这片土地非常熟悉,母亲河也给了我很多灵感。我创作的关于黄河的作品将会陆续面世,这些作品大多数以普通人的悲欢离合反映时代的风云变幻,展现黄河人民崛起奋进的光辉历程。”王涛说。

虽然一直怀着一颗感恩之心歌颂这片热土,但王涛仍有一件憾事在心。“作为本土作家,我觉得有愧于这片热土。聊城有很多红色文化,但挖掘、推介工作做得还不够。”王涛说,尽管《大河》三部曲出版之前,他已经出版了几部反映鲁西文化的长篇小说,比如《天宝物华》《霍乱年代》《尺八》等,但他依旧不满足,“我们需要创作出更多有价值、有影响力的作品,呈现鲁西地区的革命历史和红色文化。目前,我还没有完全做到这点,所以这份使命感一直存在,我给自己施加的这个压力也始终存在。我一直有股创作的冲动,只要能写得动,我就不会停笔,力争做到最好。当然,我更希望后来者能有这份信念,不断超越,创作出更多好作品。”

文/图 张目伦 刘学

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

王涛《大河》三部曲研讨会发言摘登

王涛老师以黄河文化为主题,把三种不同的长篇小说样式归拢在一起,又建立起一种充分的互文关系,对黄河故地发生的可歌可泣的故事做了有效串联,很好地完成了一个人类学意义上的深描。他把一种真正的地方性经验带给了我们,这是很打动人心的。 王涛老师既可以采取那种带有20世纪80年代文学气质的先锋风格,也可以采用民间富有传奇色彩的方法去书写,不断地把读者带入审美的跳跃之间,我觉得这部作品的文学品质是相当高的。

——山东大学文学院副院长,教授、博士生导师,中国作家协会会员、山东青年作家协会主席,山东省文艺评论家协会副主席、济南文艺评论家协会主席 马兵

在新时代文化语境中,作者抓住“文化”这一关键因素,作品也就有了文化主体性的内涵。作者善于刻画人物的心理,通过各种情感关系反映时代变迁,在时代变迁中表达情感,并巧妙地融入地方文化。

《黄河滩枪声》这部中短篇小说集具有“革命底色、先锋意味”的特征,从人物身上和场景中表现出来的那种张弛有度的叙事节奏、引而不发的悬念意识、精雕细琢的立体画面,都给人留下了深刻印象。

——山东大学文学院教授、博士生导师,山东省当代文学研究会会长、山东省莫言研究会副会长 丛新强

《大河》三部曲为聊城打造“两河文化”高地注入了动力。在“两河明珠”和“两河文化”的打造上,文学作品和影视作品有着特殊的引领作用。我们渴望聊城能有几部经典文学著作,供我们去改编、去拍摄成影视剧。

《黄河岸边的孩子》《黄河滩枪声》《黄河带我回家》在创作手法上都充满了革命浪漫主义风格。《大河》三部曲让人读后心灵受到洗礼,精神得到振奋,道德得到升华。

时代召唤着我们担负起新时代新的文化使命。我们愿与以王涛同志为代表的作家一同努力,用好红色资源,传承红色基因,赓续红色血脉。

——聊城市新闻传媒中心总编辑 玄志刚

通读完,我总结概括了这部著作的五个特性。

一是史诗性。让人透过鲜活的人物和生动的故事,了解和理解那一时期的社会本质、生存本真。二是地域性。一方面指黄河下游;一方面指用阿胶这个独属于东阿的特殊的符号来串联故事,这是其他任何地方无法替代的。三是叙述方式的现代性。借鉴了现代主义,甚至后现代主义的创作手法,表现力更强、更丰满。四是传奇性。几个凄美的、坚守爱情的故事,增加了作品的可读性。五是诗性。这部作品的主题、意蕴、内涵以及引发的联想,都是带有诗性的。

——中国作家协会会员,聊城市文联兼职副主席,山东省作协诗歌委员会副主任,国家一级作家 张军

《大河》三部曲的问世,可以说填补了我市甚至全省黄河文学的空白,这令人十分欣慰且振奋。作品呈现出黄河流域浓郁的生活气息,展现了黄河人的大爱大善,黄河人的生态观、自然观、生命观,聚焦人与黄河、人与自然等,充满诗情画意,是洋溢着现实主义的力作。

王涛文学视角敏感犀利,能啃硬骨头。其作品具有显著的现代新写实特质,从现实出发,又不断变化,充满天马行空的文学想象。

——中国作家协会会员,聊城市小小说协会会长 李立泰

王涛的《大河》三部曲,属于主题学意义上的“黄河书写”。作者以黄河为“母题元素”,通过《黄河岸边的孩子》《黄河滩枪声》《黄河带我回家》三部曲,写出了可歌可泣的“黄河精神”。

何谓“黄河精神”?结合《大河》三部曲,我概括如下——自强不息的奋进精神,容清纳浊的包容精神,上善若水的道德精神,至柔至刚的抗争精神,腾越脱困的变革精神。

《大河》三部曲形散,神逸,文道不散。之所以文道不散,就在于通篇贯穿有“黄河精神”。从某种意义上说,“黄河精神”是该部作品的灵魂。

——聊城大学文学院教授,聊城市文学学会副会长 刘广涛

《大河》三部曲在宏阔的历史背景下,展现出黄河儿女惊心动魄的战斗和生活画卷。浓墨重彩的女性形象塑造与浓烈的油画般的质感,是这部作品所呈现出的最亮眼的特征。

在《大河》三部曲中,作者所倾情探索的是人,是人的内心世界,是人性,是动荡残酷的背景下人性的挣扎与锤炼,尤其是女性在血与火中所激发出的人性的光辉。这部著作,成为王涛奉献给黄河母亲的一曲新时代的“黄河大合唱”。

——中国作家协会会员,山东省作家协会散文创作委员会委员 谭登坤

《大河》三部曲的文学价值集中体现在作家用三种笔法展示黄河的三重意象,彰显出作家丰富的创作经验和扎实的文字功底,表现了作者多样的创作风格和黄河庞杂的气象。

第一重意象是作为母亲河的黄河。《黄河岸边的孩子》巧妙地把黄河和作者母亲的形象互相参照,把对母亲河的情感落到了有形的母亲身上。第二重意象是作为民族河的黄河。《黄河滩枪声》用雄浑的笔法勾勒出战争壮阔的场面,书写了大气磅礴的民族河。第三重意象是作为家乡河的黄河。《黄河带我回家》用阿胶把家庭、家乡、国家串联成一个整体,体现出黄河家乡河的一面。

——聊城大学文学院副院长,教授,聊城市文艺评论家协会主席 石小寒

王涛的中短篇小说集《黄河滩枪声》反映了抗日战争与解放战争时期,处于黄河岸边的东阿县百姓深受压榨、欺辱、伤害,在血与火中觉醒的心路历程。这是一本“杀气腾腾”的书,大大小小的人物在死亡与被死亡的过程中脱胎换骨;这又是一部“既柔情又残忍”的作品,细腻地刻画了父子、夫妻、朋友、乡邻等人物在战火硝烟中的深情厚谊与“塑料”情谊的破灭。残酷的战争、复杂的人性、心灵备受折磨的主人公,共同形成了《黄河滩枪声》一书极具张力的艺术特色。

——聊城大学文学院秘书学系主任 邢红静

2024-06-28 14:24:41

2024-06-28 10:30:28

2024-06-28 10:18:50

2024-01-26 09:11:53

2023-12-17 10:07:34

2023-11-03 08:45:22

聊城新闻网 2006-2023 版权所有 聊城市新闻传媒中心/聊城市政府新闻办公室 联合主办

互联网新闻信息服务许可证编号:37120180030 鲁ICP备09083931号 ![]() 鲁公网安备 37150202000134号

鲁公网安备 37150202000134号

信息网络传播视听节目许可证编号:115330086 广播电视节目制作经营许可证(鲁)字第720号

本网违法和不良信息举报电话:18663509279 举报邮箱:lcxw@lcxw.cn